Les fables de La Fontaine illustrées par Gustave Doré

Partager

Publié en 1867, le recueil des Fables de La Fontaine illustré par Gustave Doré s’impose comme l’une des entreprises éditoriales les plus ambitieuses du XIXe siècle. En proposant plus de 200 gravures (dont 85 planches hors texte), Doré donne une nouvelle ampleur visuelle aux célèbres récits de Jean de La Fontaine. Mais loin d’une simple illustration descriptive, ses compositions oscillent entre réalisme minutieux et visions fantastiques, instaurant une tension féconde entre le monde animal, le monde humain et l’imaginaire convoquant parfois des images en dehors du texte des fables.

Certaines scènes prennent une dimension dramatique, voire tragique, tandis que d’autres conservent une légèreté grinçante ou une ironie visuelle. Grâce à la gravure de teinte, Doré maîtrise avec virtuosité les effets de clair-obscur, instaurant des ambiances nocturnes, profondes et théâtrales qui accentuent le caractère moral et symbolique des fables.

Cette œuvre s’inscrit dans une longue tradition d’illustration des Fables, marquée notamment par :

- Jean-Baptiste Oudry (1686–1755), dont les peintures réalisées entre 1729 et 1734 furent gravées pour une édition de 1755. Son style raffiné et naturaliste domine l’imagerie des fables au XVIIIe siècle.

- J.J. Grandville (1803–1847), qui publia entre 1838 et 1840 une version satirique et anthropomorphique des fables, où les animaux prennent les traits de la société humaine avec une ironie mordante.

Dans l’illustration de Grandville pour Le Rat des villes et le Rat des champs, les rats sont habillés en bourgeois du XIXe siècle, évoluant dans un décor cossu qui évoque la satire sociale. Le style anthropomorphique et comique souligne le contraste entre luxe urbain et danger, incarné ici par une chatte en robe de chambre. Grandville transpose les fables dans son époque, moquant les travers de la société.

À l'inverse, Doré opte pour un réalisme sombre : ses rats conservent une apparence animale et évoluent dans des décors plus épurés, mais chargés d’atmosphère. Là où Grandville amuse et critique, Doré dramatise et met en valeur la morale universelle de la fable : mieux vaut la simplicité sûre que le faste risqué.

La fabrique des fables :

Les Fables de La Fontaine, rédigées entre 1668 et 1694, s’inscrivent dans une tradition plus ancienne encore : celle des fables antiques d’Ésope, un esclave grec du VIe siècle av. J.-C., auxquelles s’ajoutent les influences latines de Phèdre et les traditions orientales. La Fontaine adapte ces récits courts et moraux à la langue et à la société de son temps, avec une liberté de ton et une richesse stylistique qui en ont fait un classique.

C’est à cette tradition séculaire que Doré prête ses noirs somptueux, ses décors tortueux et ses animaux expressifs, donnant aux fables une densité visuelle qui en renouvelle à la fois la lecture et l’imaginaire.

Mais au fil de son travail, l’illustrateur glisse parfois de l’allégorie animale vers une réécriture profondément humaine et sociale. En témoigne sa gravure finale pour La Cigale et la Fourmi, où la cigale devient une femme pauvre et digne, tenant un instrument sous la neige, accompagnée de ses enfants, tandis que la fourmi, bourgeoise distante, reste à l’abri. Cette transposition réaliste introduit une lecture dramatique et critique de la fable, où l’émotion supplante la morale.

Pourtant, le dessin préparatoire – réalisé à la plume, à l’encre, au lavis et à la gouache blanche sur bois – montre qu’à l’origine, Doré semblait s’orienter vers une version naturaliste, centrée sur les insectes eux-mêmes. Étendue dans la neige, la cigale-orthoptère agonise face à l’entrée close de la fourmilière, dans une scène dépouillée et cruelle.

Ce passage du bestiaire au réalisme social résume tout l’enjeu de son approche : ne plus seulement illustrer La Fontaine, mais en révéler la modernité tragique.

Réalisme fantastique :

Un paradoxe subtil traverse l’univers graphique que Gustave Doré construit pour les Fables de La Fontaine : celui de la rencontre entre réalisme et fantastique. À première vue, ces deux termes semblent s’exclure. Et pourtant, Doré les fait coexister avec une aisance saisissante. Les animaux qu’il représente le sont avec un naturalisme rigoureux, presque scientifique — on pense aux planches de Buffon : chaque poil, chaque patte, chaque bec est rendu avec une précision qui renvoie à l’observation du vivant. Mais cette rigueur anatomique ne fait qu’accentuer le trouble qui naît des scènes dans lesquelles ils évoluent : des espaces où l’ombre, la lumière et les perspectives vertigineuses créent un effet de surnaturel.

Ce fantastique n’est pas celui du merveilleux pur, mais plutôt celui du dérèglement de l’évidence : le monde semble cohérent, mais il est discrètement traversé d’étrangeté. Ce paradoxe s’explique par le fait que la fable elle-même est un genre hybride : elle parle d’animaux mais pour dire des vérités humaines ; elle met en scène le quotidien pour faire entendre des leçons morales ou politiques. Doré épouse cette dualité : il rend visible le trouble moral des fables à travers des images où le réel est toujours menacé par l’imaginaire, où le familier est investi d’un pouvoir allégorique.

Un romantisme noir et poétique : du Tim Burton avant l’heure ?

Les planches hors texte de Gustave Doré pour les Fables de La Fontaine révèlent une dimension presque cinématographique, où l’imaginaire visuel prend le pas sur le récit moral. Forêts impénétrables, clair-obscurs profonds, lunes spectrales, ciels tourmentés : tout concourt à inscrire ces scènes dans un romantisme noir, à la croisée du réalisme minutieux et du fantastique poétique. Ce n’est pas un hasard si l’on pense, en les parcourant, à l’univers de Tim Burton, tant certains motifs — arbres torturés, animaux solitaires, silhouettes effrayées ou contemplatives — semblent dialoguer à travers le temps avec un imaginaire gothique devenu populaire.

Cette tension entre la précision quasi-naturaliste du trait et l’atmosphère surnaturelle des décors alimente une lecture symbolique de chaque image. Chez Doré, la forêt n’est pas un simple arrière-plan : elle devient personnage, lieu de l’épreuve, du danger, du destin — un motif qui réactive dans l’inconscient collectif une peur ancestrale. Le réalisme précis du cerf, du singe ou du dauphin contraste violemment avec ces paysages chargés de présages, où chaque arbre fendu, chaque ombre portée semble annoncer le drame à venir. « Eh ! mon ami, la mort te peut prendre en chemin », écrit La Fontaine : Doré prend cette maxime au pied de la lettre, et la grave dans l’ombre.

On retrouve dans ces planches la même inquiétante étrangeté que dans The Legend of Sleepy Hollow, nouvelle fantastique écrite en 1820 par Washington Irving, où les bois sont le théâtre de hantises nocturnes et de terreurs populaires. La version illustrée par Arthur Rackham en 1928 donne à cette forêt une présence presque surnaturelle, très proche de celle que Doré accorde aux siennes, bien que les deux artistes ne partagent pas exactement le même registre : Doré travaille le clair-obscur dramatique, Rackham penche vers un gothique contourné, sinueux, hanté de silhouettes tordues.

Mais dans les deux cas, la forêt n’est plus décor : elle devient entité vivante, réservoir de peur, d’imaginaire et de destin, prolongeant un fond archaïque, celui où l’homme craint de se perdre, d’être jugé, de disparaître.

The Tree of the Dead, designed by Keith Short

The Tree of the Dead, designed by Keith ShortLe rat des villes et le rat des champs

Cette illustration fonctionne comme une nature morte somptueuse, genre hérité de la peinture hollandaise du XVIIe siècle, où s’illustraient des artistes comme Willem Kalf ou Abraham van Beyeren. L’abondance des objets, des vaisselles précieuses et des mets luxueux crée un contraste ironique avec la panique du rat champêtre, surpris par un bruit.

L'éclairage dramatique, le fouillis excessif, les zones d’ombre creusées dans l’arrière-plan évoquent presque un cauchemar de l’abondance, où l’opulence devient menaçante. Ce n’est plus seulement une leçon sur la modération : on est face à un tableau presque baroque de la vanité, une vanité incarnée dans l'accumulation, à la lisière du grotesque.

Le conseil tenu par les rats

Le clair-obscur creuse l’espace d’un grenier misérable, où la lumière latérale éclaire un groupe de rats réunis en cercle. Le dispositif visuel évoque immédiatement les scènes d’intérieur d’Adriaen van Ostade. On y retrouve la même chaleur sombre, le même goût pour les textures du bois, les étoffes pauvres, les murs défraîchis.

Mais Doré dépasse l’anecdote pour atteindre le dramatique théâtral. La perspective accentuée, presque forcée, donne un sentiment d’enfermement. Les rats semblent conspirer dans une sorte de secte miniaturisée, tout droit sortie d’un film fantastique.

Le cerf se voyant dans l’eau

Ici, le fantastique s’insinue dans un cadre réaliste par l’ambiance. Le cerf, parfaitement rendu dans sa posture naturelle, est placé dans une forêt crépusculaire. L’eau réfléchissante, la végétation luxuriante, les troncs noueux : tout respire un calme trompeur.

Mais à y regarder de plus près, la composition annonce la mort. Le tronc couché au premier plan évoque un corps abattu, une vie tranchée. L’atmosphère suspendue est empreinte d’un tragique latent. La beauté devient piège, et la nature elle-même un théâtre de vanité et de fatalité.

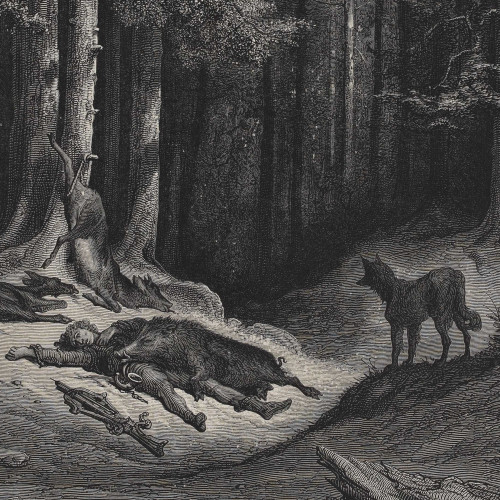

Les loups et les brebis

Une image nocturne, presque monochrome, où la lune éclaire un groupe de brebis terrifiées face à une meute de loups. La symétrie sinistre de la composition, avec ces deux rangées d’animaux séparées par une barrière, rappelle les codes du cinéma d’épouvante.

Les yeux brillants des loups, le silence qu’on imagine pesant, la lune pleine en fond : nous sommes ici dans une scène archétypale du fantastique, presque pré-freudienne. Une sorte de Sleepy Hollow pastoral, où l’angoisse est contenue dans la fixité.

Un animal dans la lune

Scène absurde et poétique, à la croisée de la fable et du conte cosmique. Des savants observent la lune depuis une terrasse gothique. L’animal observé est flou, mais l’ambiance est saisissante.

La tour, le ciel agité, l’éclairage indirect évoquent les gravures romantiques allemandes ou encore certaines planches d’illustrateurs fantastiques du XIXe siècle comme Alfred Kubin.

Ici, le fantastique prend une tournure métaphysique. L’animal est une illusion, une projection — une métaphore de la vérité impossible à atteindre ?

Le chêne et le roseau

Cette planche synthétise le romantisme noir de Doré. Le ciel chargé, les arbres tourmentés, le sol inondé participent à une vision quasi-apocalyptique.

La figure du chêne renversé, fracassé, devient un symbole romantique de la défaite sublime. L’arbre n’est plus un décor, mais un acteur du drame.

C’est ici que la forêt devient « personnage » : presque vivante, animée d’une volonté, ou d’un jugement. Comme dans les forêts de Blanche-Neige ou Sleepy Hollow, elle semble douée de conscience.

Le singe et le dauphin

Ici, le bestiaire devient fantastique : un singe juché sur un dauphin, perdu en mer. La houle, les nuages stylisés, l’animal visiblement paniqué — tout concourt à faire de cette scène un rêve inquiétant.

On pense aux gravures de Goya pour leurs visages distordus et à des séquences animées façon Fantasia de Disney, quand les éléments se déchaînent.

C’est une fable absurde, qui devient vision onirique, dans laquelle le singe apparaît comme figure de l’humanité ridiculisée, flottant au milieu du chaos.

Avec ses illustrations pour les Fables, Gustave Doré ne se contente pas d’accompagner les textes de La Fontaine : il en révèle les strates les plus profondes — le tragique, le grotesque, l’ironie et le merveilleux. Entre bestiaire réaliste et paysages hantés, ses images donnent chair à un imaginaire qui parle encore aujourd’hui à nos peurs, à notre humour, à notre mélancolie. Elles prolongent la fable dans le domaine du mythe visuel.

Notre collection d'affiche d'art Les fables de La Fontaine illustrées par Gustave Doré

Découvrez notre collection d’affiches dédiée aux Fables de La Fontaine illustrées par Gustave Doré, soigneusement reproduites pour restituer toute la puissance graphique et poétique de ces chefs-d’œuvre intemporels.