Du chaos à la divinité : le rôle toujours changeant du dragon

Partager

Le dragon fascine, terrifie et inspire. Créature mythique qui a traversé le temps et les cultures, il n’a cependant pas la même signification partout où se répand son souffle mystique. En Occident, c’est un monstre, une bête de chaos et de feu, souvent vaincue par un héros en armure étincelante. En Orient, il est plus complexe : à la fois force céleste de sagesse et puissance redoutable et indomptable. Vénéré comme le maître de l’eau et de la nature, il n’est pas toujours bienveillant ; il peut être porteur d’orages, épreuve de force ou gardien dont il faut gagner la faveur. Deux visions opposées mais entrelacées du même mythe, à l’image du dragon et du tigre dans la tradition asiatique, enfermés dans une lutte éternelle, aucun ne pouvant exister sans l’autre.

Le dragon de l'Ouest : un monstre à abattre

Dans la culture occidentale, le dragon est la bête qui guette , le gardien des trésors ou le destructeur des royaumes. Il représente souvent une puissance maléfique, brute et indomptée qu'un héros, l'épée à la main, doit vaincre pour rétablir l'ordre.

Dès l'Antiquité, des créatures ressemblant à des dragons apparaissent dans la mythologie européenne. Le serpent géant Python , tué par Apollon, et Ladon , le gardien du jardin des Hespérides, préfigurent cette lutte éternelle entre l'homme et la bête. Dans la tradition chrétienne, le dragon devient une incarnation du Diable. Saint Michel tue le dragon dans un combat céleste, et saint Georges sauve une ville en transperçant la créature de sa lance. L'Occident en a fait le symbole de l'obstacle ultime, de l'épreuve ultime à surmonter.

Les contes médiévaux perpétuent cette image. Dans les légendes arthuriennes, les dragons sont souvent le symbole de la guerre ou du désastre. Et que serait la fantasy sans ses dragons cauchemardesques ? Smaug, dans Le Hobbit , incarne la cupidité et le pouvoir destructeur, tandis que les dragons de Game of Thrones servent d’armes de guerre, puissantes mais imprévisibles.

En bref, en Occident, le dragon est un défi, une menace, le gardien de trésors ou de connaissances interdits. On ne peut pas l'apprivoiser, il faut le vaincre.

Ce tableau, "Saint Michel vainquant le dragon" , réalisé par Raphaël vers 1503-1505, illustre l'un des motifs les plus récurrents de l'iconographie chrétienne : la victoire du Bien sur le Mal, incarnée dans la bataille entre l'archange et le dragon.

Dans la tradition chrétienne, le dragon symbolise les forces démoniaques, le chaos et la corruption. Il est l'ennemi à vaincre, souvent représenté comme une créature monstrueuse et hybride rappelant les chimères des bestiaires médiévaux. Ici, l'archange Michel, chef des armées célestes, triomphe de la bête en la piétinant et en levant son épée pour lui asséner le coup final. Son bouclier, marqué d'une croix, renforce l'idée d'une mission divine et incontournable.

Cette vision occidentale du dragon contraste avec celle de l’Orient, où la créature n’est pas seulement un symbole du mal. Dans l’art asiatique, le dragon est souvent une force ambivalente, à la fois gardien et destructeur, représentant la puissance des éléments naturels. Alors que l’Occident dépeint sa destruction, l’Orient met l’accent sur la nécessité de coexister avec lui.

La peinture de Raphaël s'inscrit ainsi dans une tradition où le dragon est un adversaire à apprivoiser et à anéantir, reflétant une conception dualiste du monde où le Bien et le Mal s'engagent dans une lutte sans compromis.

Le Dragon, créature bienveillante et protectrice

- Le Dragon Rouge du Pays de Galles : Le drapeau gallois arbore un dragon rouge, symbole de force et de protection. Selon la légende, ce dragon rouge aurait combattu et vaincu un dragon blanc, représentant l'invasion des Saxons, affirmant ainsi la souveraineté des Bretons.

- Le Dragon de Cadmos : Dans la mythologie grecque, Cadmos tue un dragon sacré d'Arès, mais pour expier son acte, il doit servir le dieu de la guerre. Des dents du dragon surgissent les Spartes, les ancêtres de Thèbes. Ici, le dragon n'est pas un monstre maléfique mais un être sacré.

Vortigern et Ambros regardent le combat entre les dragons rouges et blancs : une illustration tirée d'un manuscrit du XVe siècle de l'Histoire des rois de Bretagne de Geoffroy de Monmouth.

Le dragon comme symbole de sagesse et de connaissance

- Fáfnir dans la mythologie nordique : Bien que Fáfnir soit un dragon cupide et dangereux, il possède également une sagesse redoutable. Dans la Saga Volsunga , Sigurd boit son sang pour comprendre le langage des oiseaux et acquérir des connaissances.

- Les dragons en occultisme et en alchimie : En alchimie, le dragon symbolise souvent les forces primordiales de la nature et le processus de transformation. Le dragon ouroboros , qui dévore sa propre queue, est un symbole de cycles éternels et d'infinité plutôt que de malveillance.

Le dragon comme compagnon ou être ambivalent

-

Les dragons dans la littérature fantastique :

- Dans Eragon de Christopher Paolini, les dragons sont des créatures majestueuses et très intelligentes, liées télépathiquement à leurs cavaliers.

- Dans Le Hobbit de JRR Tolkien, Smaug est un antagoniste avide, mais les autres dragons de l'univers de Tolkien ne sont pas nécessairement mauvais.

- Game of Thrones dépeint également les dragons comme puissants et dangereux mais fidèles à leur maître et porteurs d'un grand pouvoir.

Le Dragon à l'Est : Sagesse et puissance divine

À l'autre bout du monde, le dragon danse dans le ciel, apportant pluie et prospérité. Au Japon, en Chine et en Corée, c'est une force de la nature, souvent bienveillante, parfois capricieuse, mais jamais maléfique.

Les dragons japonais sont profondément ancrés dans la mythologie du pays , mais leur signification et leur importance sont tout sauf fixes. Ces êtres mythiques sont polymorphes, avec une grande variété de formes et de rôles qui évoluent selon les régions et les histoires . Le dragon japonais n'est pas une figure singulière et univoque, mais plutôt une créature dynamique et multiforme dont l'interprétation varie en fonction du temps, du lieu et de l'influence culturelle. Bien que fortement influencés par les dragons chinois, en particulier la forme serpentine à trois griffes, les dragons japonais intègrent également des éléments de la mythologie coréenne et indienne, créant ainsi une riche mosaïque de symbolisme.

Généralement associés à l'eau, ces dragons sont souvent vénérés comme des kami ou des divinités de la pluie et des rivières. Pourtant, leur forme, leur fonction et leur symbolisme peuvent changer radicalement : certains sont bienveillants, d'autres sont redoutables, et d'autres encore incarnent l'imprévisibilité de la nature elle-même. La fluidité de la nature du dragon reflète la complexité plus large des traditions mythologiques japonaises, où les significations sont multiples et changeantes, offrant une compréhension plus large et plus inclusive du monde qui les entoure.

Le ryū japonais vient directement du long chinois , un dragon céleste qui règne sur les rivières, les mers et le climat. Il est lié aux dieux et aux empereurs, souvent représenté avec un long corps semblable à celui d'un serpent, flottant parmi les nuages. Pas d'ailes, pas de flammes infernales : ici, le dragon est associé à l'eau, à la fertilité et à l'équilibre cosmique.

Parmi les mythes les plus célèbres figure Ryūjin , le roi dragon des mers, qui protège les profondeurs de l'océan et offre des perles magiques aux héros. Yamata-no-Orochi fait cependant exception : un dragon malveillant à huit têtes est vaincu par le dieu Susanoo, dans un récit qui rappelle étrangement les légendes occidentales.

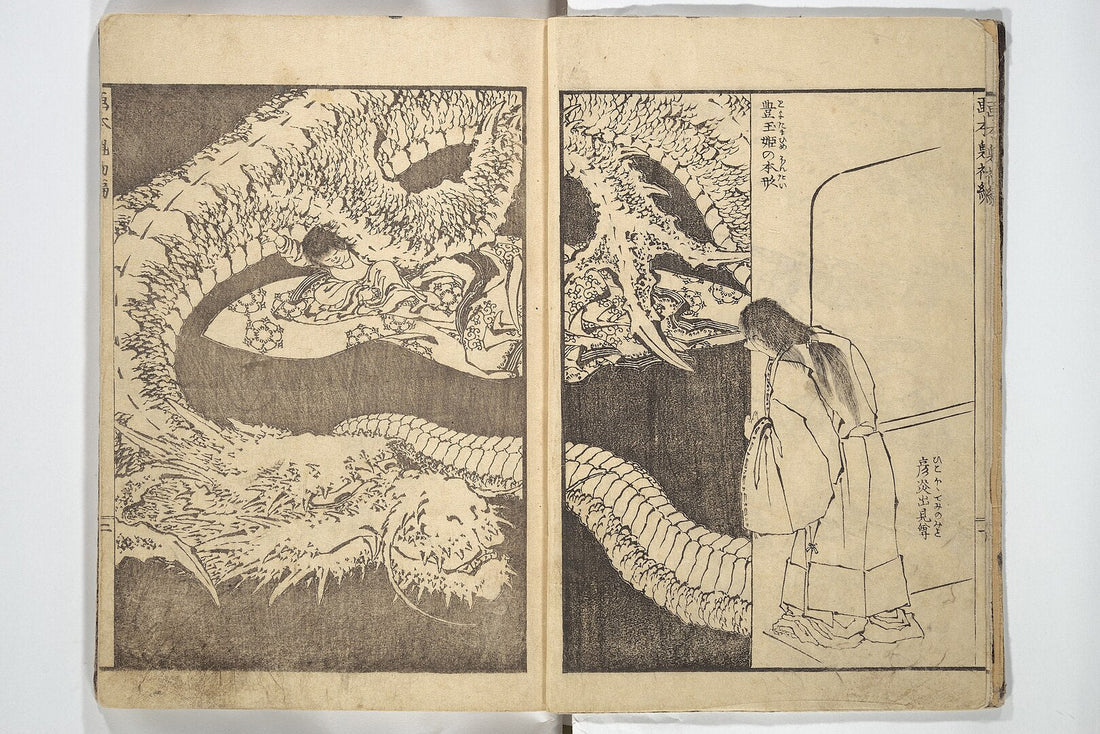

Yamata-no-Orochi - Toyohara Chikanobu :

Le kami Susanoo-no-Mikoto (dieu des tempêtes) tue la bête à huit têtes Yamata-no-Orochi. Après avoir tué la bête, Susanoo trouve l'épée Kusanagi-no-Tsurugi dans l'une des huit queues du serpent gigantesque.

Cette saisissante estampe ukiyo-e d' Utagawa Kuniyoshi dépeint l'histoire légendaire de la princesse Tamatori ( Tamatorihime ) , une pêcheuse de perles ( ama ) poursuivie par Ryūjin , le roi dragon de la mer . Contrairement aux dragons bienveillants souvent vus dans l'art japonais (gardiens veillant sur les temples et les peintures), ce dragon incarne une force plus menaçante. Avec son expression féroce et son corps serpentin, il déferle sur les vagues, implacable dans sa poursuite. Ici, le dragon n'est pas un protecteur passif mais un adversaire, un être dont la puissance doit être prise en compte plutôt que simplement vénérée.

Dans la mythologie japonaise, Ryūjin est le maître de l'océan, habitant un somptueux palais sous-marin connu sous le nom de Ryūgū-jō . Il commande les marées et gouverne les créatures de la mer, apparaissant parfois comme une divinité sage et bienveillante, et à d'autres moments comme une force vengeresse. Dans la légende de Tamatori, il est ce dernier, furieux du vol de sa précieuse perle et invoquant des créatures marines pour la récupérer. Kuniyoshi capture magistralement ce moment de désespoir et de défi, en soulignant la lutte dynamique entre le courage humain et les forces écrasantes de la nature.

Wani

Wani est une créature de la mythologie japonaise, souvent représentée comme un dragon ou un monstre marin. Le terme « wani » est dérivé du kanji, qui fait à l'origine référence à un crocodile ou à un alligator, en s'inspirant de son homologue chinois. Dans certains contextes, il est également traduit par « requin ». Wani est généralement associé à l'eau, incarnant la férocité et la puissance des créatures aquatiques du folklore japonais.

Une illustration de la princesse Toyotama, la fille du roi dragon des mers, qui s'est transformée en wani pour donner naissance à son fils (1836).

Zennyo Ryūō (illustration : Hasegawa Tōhaku)

Zennyo Ryūō (善如龍王 ou 善女龍王, signifiant « roi-dragon semblable à la bonté » ou « femme-dragon-roi de la bonté ») est un dragon dieu de la pluie dans la mythologie japonaise. En 824 après J.-C., selon la tradition bouddhiste japonaise, le prêtre Kūkai a invoqué Zennyo Ryūō lors d'un célèbre concours de fabrication de pluie au palais impérial de Kyoto.

Le duel du dragon et du tigre : force contre sagesse

Dragon et Tigres de Kanō Sanraku

L'une des représentations les plus célèbres du dragon en Asie est son éternel duel avec le tigre . Dans la tradition taoïste et les arts martiaux, ces deux créatures incarnent des forces opposées mais complémentaires.

- Le Dragon (ryū, 龍) : symbole du ciel, de la spiritualité, de la sagesse et de la fluidité. Il représente le pouvoir invisible et directeur.

- Le Tigre (tora, 虎) : Symbole de la terre, de la force physique, de l'instinct et du combat direct. C'est une bête sauvage et indomptable.

Leur combat représente l'équilibre entre l'intelligence et la force brute, entre la stratégie et l'instinct, entre le ciel et la terre. Dans l'art, cette scène apparaît fréquemment dans les peintures zen, les estampes et les tatouages traditionnels japonais ( irezumi ). Mais cette bataille n'a pas de vainqueur : c'est le cycle éternel de l'opposition et de l'harmonie.

Deux visions du même mythe ?

Pourquoi une telle différence entre l'Orient et l'Occident ? Peut-être parce que, dans la pensée occidentale, le dragon incarne un danger à vaincre , alors qu'à l'Orient, il est une force à comprendre . Là où l'Occident voit un ennemi, l'Orient voit un équilibre à maintenir.

Ces visions semblent irréconciliables, mais elles racontent la même histoire : la relation de l'humanité avec le pouvoir. Devons-nous le combattre ou l'apprivoiser ? Le craindre ou l'honorer ?

L'histoire des dragons est celle de l'humanité confrontée à l'inconnu, aux mystères du monde et aux forces incompréhensibles. Et que nous le combattions ou le vénérions, une chose est sûre : le dragon continuera à nous hanter.